記事内に広告があります。

一口に利用者様の体力測定と言っても事業所によって書式や内容も様々でしょう。

ある程度内容は同じようなものだとは思いますが、今回は私が主に要支援の運動機能向上加算対象者に毎月行っている簡単な体力測定をご紹介します。

日常生活や歩行、立位に必要な最低限の筋力や持久力を評価しています。

個別機能訓練教本も一冊あれば便利です♪

握力測定

握力とは

高齢になってくると、どうしても足の筋力の低下に気が行ってしまいがちです。

でも手の「握る力」も大変重要です。

「ものをつかむ」「ビンやペットボトルのフタを開ける」「ドアノブを掴んで回して開ける」など日常生活の中でも使う頻度はかなり高いです。

下肢の筋力が弱ってきたりして歩行能力が低下した場合でも杖や歩行器を把持して歩く、タンスやテーブル、手すりなどを伝って歩くなどの時でも「握る力」は必要不可欠になります。

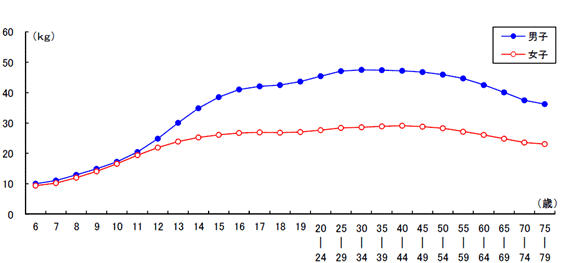

握力の平均値は年代や性別によって違いがあります。

男性は35~39歳、女性は40~44歳がピークでその後年齢を重ねるごとに低下していきます。

デイサービスに来所される方が多くなる75~79歳の平均値は男性約35kg,女性約22kgとなっています。

握力測定の意味

握力は測定器さえあれば安全に簡単に測定することができます。

ですので複雑な動作や激しい動作が困難な高齢者に適合した測定方法だと言えるでしょう。

また、握力は下肢筋力等、多くの部位の筋肉との関わりが強いため全身の筋力の目安の一つにもなります。

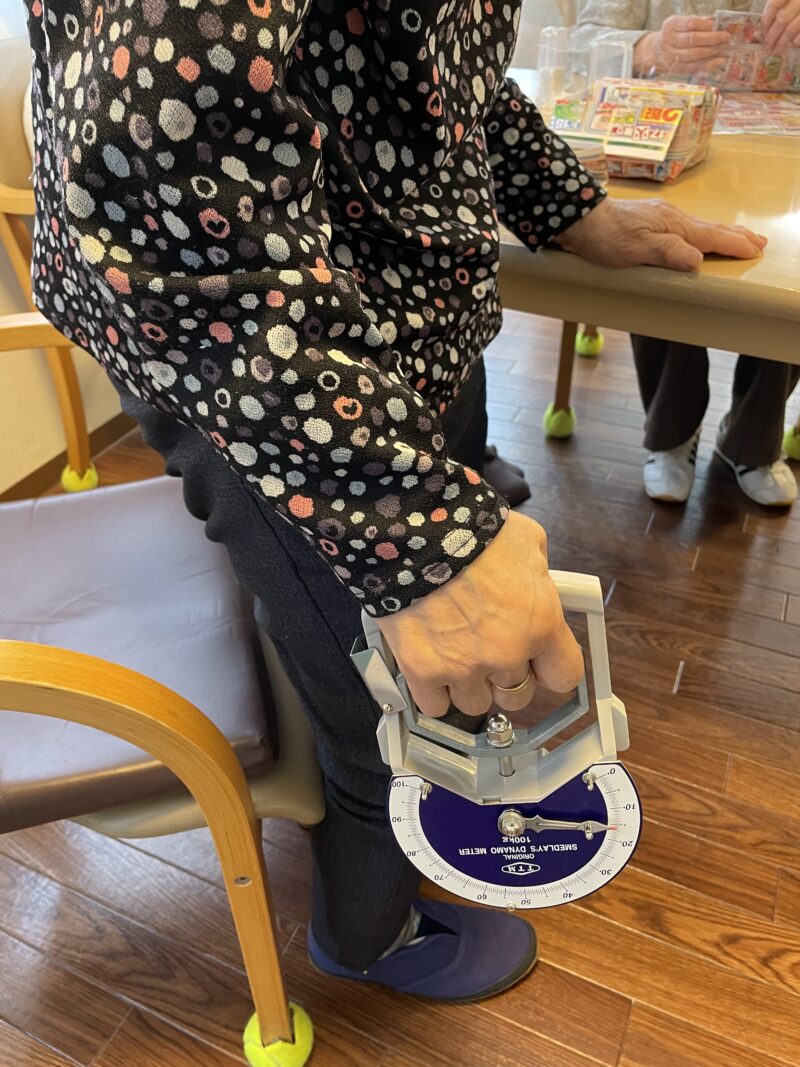

握力測定方法

立位で握力計を握ります。

握力計を握る際は、人差し指の第2関節が直角になるように調整します。

握力計を握る時は両腕とも力を抜いて下垂して、身に着けている服や体に当たらないように注意して行います。

握った際に、計測している握った手や握力計が服や体に当たった場合の測定値は無効になりますので注意しましょう。

基本的には左右2回ずつ計って左右それぞれ高い方の測定値を記録とします。

片足立ちテスト

主に下肢の筋力や体幹のバランス機能を評価するために行っています。

目を開けたままと目を閉じて行う2種類あります。

デイサービスでは高齢者が対象なので、安全を考慮して私は目を開けたまま行っています。

片足立ちテストの意味

先ほども述べましたが、片足立ちテストは下肢の筋力や体幹のバランス力を確認するために行います。

握力測定同様、短い時間で実施できます。

長い時間片足立ちを持続できる高齢者ほど、歩行時に転倒するリスクが低いという研究結果もあるそうで、歩行力の指標の一つにもなると思います。

片足立ちテストの方法

理想は壁から約50cm離れた位置に立って行うのが良いようです。

私は転倒のリスクを避けるため、平行棒で行っています。

万が一ふらついてしまった場合すぐに平行棒を持てるような態勢で実施しています。

もちろん指導員である私もすぐ近くで万が一に備えて見守りながら行っています。

両目を開けて両手は写真のように下垂した態勢で片足を5~10cmほど挙げる方法で実施しています。

両足着いてしまったり、手で平行棒を把持してしまったりした時点で測定終了です。

MAX1分まで測って記録に残しています。

5m歩行テスト

歩行移動能力を評価するための簡単なテストです。

5m歩くのにどれだけの時間がかかるかを測定します。

私は利用者さんに安全に歩行してもらうために歩行のスピードはあまり意識させないようにしています。

もちろんデイサービスに来所する必要のない方であればスピードもある程度意識して歩行や運動を実施すると思いますが、ADL向上のためのデイサービスの機能訓練なのでスピードよりも安定を重視しています。

ですのでこの5m歩行テストは歩行レベルの参考程度で行っています。

正確な5m歩行テストを知りたい方はこちらの記事を参考にされると良いと思います。

こちらのリハプラン様の記事は私もよく勉強させて頂いています。

5m歩行テストの方法

ここでは私が実施している方法をご紹介します。

歩行テストも安全を考慮して平行棒で行っています。

平行棒を持たずに5m歩いてもらい時間を測定します。

それだけです。

普段杖を使って歩いている、自宅で伝い歩きをしているという利用者さんは片方の手で平行棒を持って歩いてもらったり個々で対応して実施しています。

5m歩行テストの意味

私が担当している利用者さんの平均は6秒です。

理想は5秒とされています。

横断歩道を渡り終えるのにおよそ5秒以内ということでその時間が目標に設定されているようです。

5m歩行に5秒以上かかると横断歩道を渡り切れないという指標になるそうです。

デイサービスに来所される方は横断歩道を渡ることはおろか一人で外出することもままならない方がほとんどなのでそこまでシビアな考え方では行っていません。

今現在6秒、7秒かかって歩けていれば、そのスピードを落とさず安定して歩く能力を維持できているかどうかの確認として行っています。

もちろん速く安定した歩行ができれば、それが一番ですけどね。

まとめ

私が高齢利用者様対象にデイサービスで実施している体力測定をご紹介しました。

片足立ちと歩行のテストはアレンジして行っていますので、測定法に詳しい方は「ちょっと違うな・・・」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

体力、筋力がまだまだ充実していて自宅で元気に独力で生活できる高齢者様でなく、要介護の方ばかりが対象なので少しハードルを下げた形で行い、評価して個別機能訓練の目標やプログラムを決定するための材料にしています。

公式の書式などで報告しないといけないというようなものであればダメかもしれませんが

テストの対象者の能力に合わせたテスト法を使って評価し、次回以降の機能訓練に役立てていくことも必要ではないかと思います。

こんな少し我流なテスト法でしたが、参考にしていただければと思います。

この本で認知症の方の世界を理解するとともに機能訓練のアプローチも考えられます!

私のイチオシです!