記事内に広告があります。

コロナ禍も少し落ち着いた感が出てきていますがまだまだ油断できませんね。

デイサービスでの機能訓練やレクリエーションも声を出したり必要以上の接触は避けたいものです。

そんなコロナ禍の時代に安全にでき、脳トレ、筋力維持向上を手助けできるようなレクリエーション「サイコロ体操」をご紹介します。

私の勤務先のデイサービスで行っている様子も写真を交えてご紹介していますので参考にして頂ければと思います。

この本で認知症の方の世界を理解するとともに機能訓練のアプローチも考えられます!

私のイチオシです!

サイコロ体操で準備するもの

この写真の日は5の目が出たらどんな体操をするかはその時のお楽しみという設定で行いましたので、ボードでは空欄になっています。

サイコロは段ボールにサイコロの目を貼ってビニールテープで留めた簡単で軽いものです。

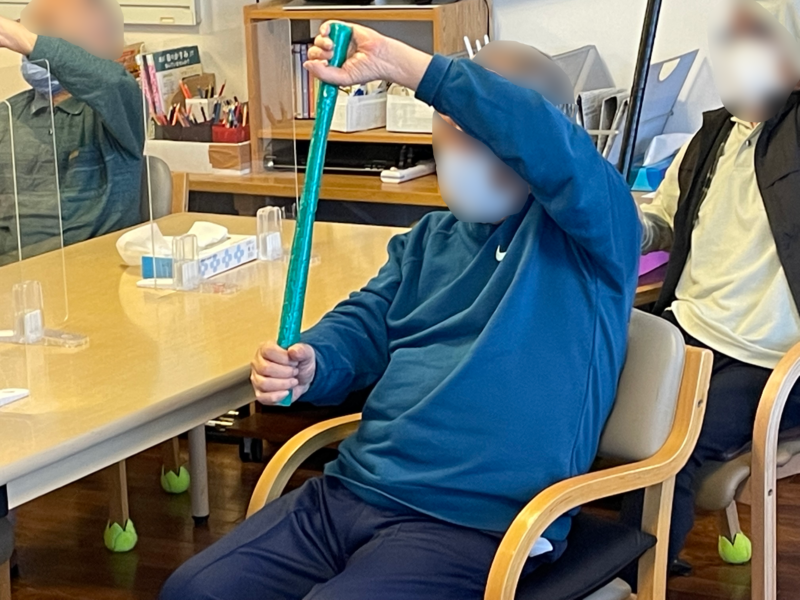

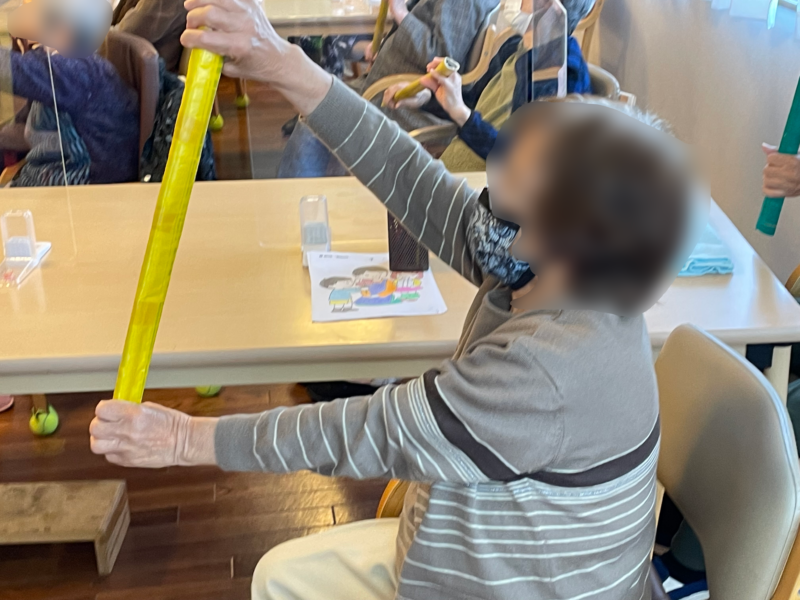

棒体操で使用する棒は、私たちは新聞紙を棒状にしてビニールテープで巻いたものを使用しています。

ゴムチューブやペットボトルを使ってみても良いと思います。

サイコロ体操の流れ

サイコロを振ってもらう

利用者様にサイコロを振ってもらい、出た目に該当する部位の体操、該当する道具を使った体操を行うということを繰り返していきます。

動かす部位や使う道具はサイコロで決まりますが、どのように動かすかは進行スタッフが指示して一緒に行います。

あらかじめどのような体操をするかは決めておいて頭に入れておくとスムーズに進められます。

サイコロですので同じ目が頻繁に出ることもありますので、ネタ切れにならないよう注意が必要です。

あまりにも出ない目がある時は「この目が全然出てないからこの目の体操を一回行ってみましょう」と言ってみたり、こっそり出てない目を上にしてサイコロを置いたりすると利用者様も「仕方ないなー」と笑いが起きて盛り上がります。笑

同じ目ばかり出て体操のネタに困る様子を見せるのも利用者様は面白がられますよ。

出た目に対応した体操を全員で行う

上肢

今回であれば6の目で「肩・腕の体操」と決めているので6が出れば腕や肩を動かす体操を指示して皆さんに行ってもらいます。もちろんスタッフも利用者様の前で見本として一緒に行います。

腕なら左右交互にパンチを繰り出すような動きをしたり、肩であれば回したり肩をすくめるような動きを取り入れたりいろいろバリエーションが考えられます。

数を数えながらの指折り体操なんかも手指と頭のトレーニングになるので一石二鳥です。

親指から折りながら数えたり、小指から折って数えたりパターンはたくさん考えられます。

下肢

下肢の体操もいろいろパターンはあると思いますので普段行われている体操を少しずつ盛り込んでいけば良いと思います。

もも挙げ、踵挙げ、つま先挙げ、膝伸ばし、足踏みなんかは定番ですね。

膝を抱えあげての股関節のストレッチなんかも入れてみてはいかがでしょうか?

また次の機会に詳しい体操のやり方等を写真も使ってご紹介したいと思います。

棒体操

棒を使った体操も腕はもちろん、肩や背中の運動にもなります。

写真のように棒の両端を持って車のハンドルのように右に左に回す体操もよく行っています。

他には剣道のように剣を素振りするような動作、棒で自分の肩や足を軽くポンポンと叩く動作を行っています。

軽く叩いて筋肉に刺激を与えてあげるのも気持ち良いもので、利用者様は喜ばれます。

サイコロ体操の注意点

私の勤務しているデイサービスでは体操の時間の後すぐにレクリエーションの時間という流れになっています。

レクリエーションでサイコロ体操を行う際は体操が連続して長時間になるので身体の負担を考えて負荷がかかりすぎないように注意して行っています。

集団体操や機能訓練との兼ね合いに注意して行っていきましょう。

サイコロ体操の流れでもチラッとお伝えしましたが、サイコロを振ってもらって体操の内容が決まるので行う体操の部位ごとにどのような動きをするのかを3~5パターンずつ準備しておきましょう。

また、同じ出目ばかり出て同じ部位の体操に偏りそうであれば「まだ全然していない体操があるのでそれもやってみましょう」等声掛けしたりして下肢ばかり、上肢ばかりと偏らないようにしましょう。

同じところばかりだと体操のネタも尽きてきますし、利用者も疲れてしまいます。

まとめ

脳トレ、運動を兼ねたレクリエーションの一つとしてサイコロ体操をご紹介しました。

サイコロを利用者様に振ってもらう→出た目に応じた体操を行うの繰り返しで簡単です。

何度も同じ目が出ると「また同じのが出たよ~」とか「次はお願いやから違う数字出して!」とか声も上がったりして盛り上がります。

棒体操で剣を振る動きをすると普段のうっ憤を晴らすかのように「ビュンビュン!」と音が聞こえてきそうなくらい素早い剣裁きを見せてくださる方もいらっしゃったりして楽しんでもらえていると思います。

一度お試しあれ!

椅子座位での体操はコチラも是非ご参考ください♪