記事内に広告があります。

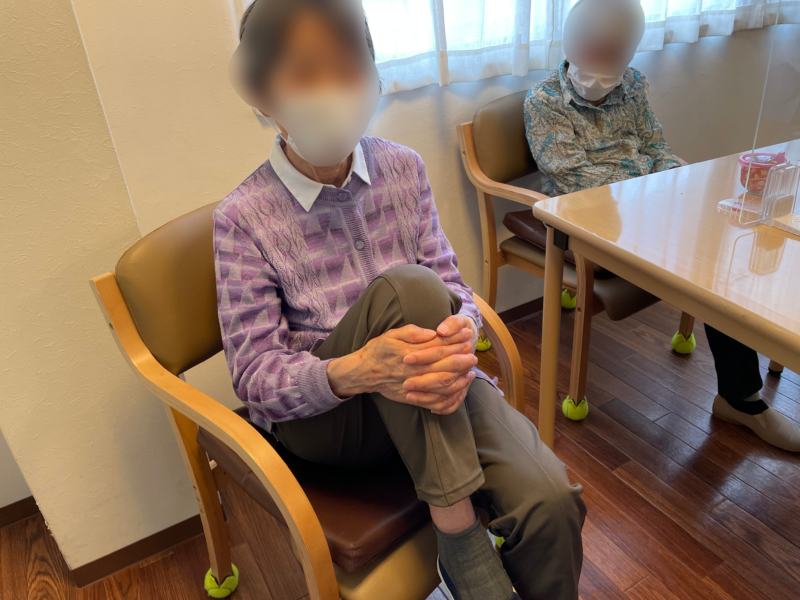

椅子座位での上肢と体幹の体操をご紹介しましたので今回は下肢の体操をお伝えしようと思います。

よく「足から衰える」という言葉を耳にされる方も多いと思います。

私もデイサービスで独歩できていた利用者さんが急激に下肢の力が落ちて立位保持が困難になったり、杖、歩行器等の補助がないと歩行がおぼつかなくなるという現象をよく目の当たりにします。

特に大腿部の筋力の衰えは顕著に観られることが多く、歩行時にバランスが保てなくなったり、膝に痛みが出てきたりと様々な悪い症状が出現します。

下肢にまだ不安がない方も不安がある方も下肢筋力の維持・向上を目指すために私が実施している座位での下肢の体操、運動をご紹介します。

この本で認知症の方の世界を理解するとともに機能訓練のアプローチも考えられます!

私のイチオシです!

腿上げ

まずはベーシックな腿上げ運動です。

出来る限りしっかりと挙げられるところまで挙げるよう声掛けしています。

腸腰筋のトレーニングになるので腰痛予防の一環にもなりますね。

写真②では両肘置きを把持して行います。

写真①の左右片方ずつの時よりも少しゆっくり行って大腿前面、お腹の筋肉を使うことを意識してもらいながら実施しています。

大腿内側筋力トレーニング

大腿内側も筋力が弱りやすい部位です。

大腿内側筋力低下は内反膝(O脚)の原因になり、膝痛を起こしやすくなります。

座位で行うこの運動であれば、膝関節に負担をかけずに大腿内側の筋力トレーニングが行えます。

この方法だと上腕の筋肉もトレーニングできて一石二鳥です。

両腕がうまく使えないという方は、膝の間に自身の拳やボールを挟んで締め付けてもOKです。

膝屈伸運動

膝の屈伸運動で大腿四頭筋のトレーニングです。

膝痛の予防や立位時、歩行時の前方へのふらつきや転倒防止のために行っています。

屈伸を左右各10回、伸ばしたままキープを左右各10秒ずつ実施しています。

私も事故で大腿骨頸部骨折して以来、筋力が落ちてしまい連続で繰り返し行っているとプルプルと震えてきます。

足関節の運動(踵・つま先挙上)

これも動作的には簡単な運動になります。

下腿部の筋力トレーニング効果はもちろんですが足関節(足首)の柔軟性の向上にも役立ちます。

私は歩行において股関節や膝関節の動きも重要ですが、足関節の動き・柔軟性にも重きを置いて機能訓練を行っています。

つまずきや膝痛を抑制するためにべた足で着地するのではなく、踵から着地してつま先で蹴る歩行動作を自然と行えるよう声掛けを続けています。

足関節の可動域が縮小するとつま先が挙がりにくくなり、つまづくリスクも高まります。

ですので、歩行訓練中だけでなく座位での体操・運動などの基礎的な訓練時から歩行時の足関節の動きの練習を取り入れています。

股関節ストレッチ

下肢や臀部の筋力低下で股関節の可動域も小さくなりがちになります。

股関節の可動域が小さくなると歩幅が小さくなったり、段差を跨ぐ際も足を挙げ辛くなったりと不便になってきます。

他にも下着やズボン、靴下を自身で脱着することが困難になったりと不便づくめです。

この股関節の体操は背臥位で寝た状態でも簡単に行えますので、朝起きた時、夜寝る前などに自宅でも行ってもらうよう声掛けしています。

大腿~下腿後面ストレッチ

それだけでも大腿後面(ハムストリングス)~膝裏をストレッチできます。少しつま先を挙げると下腿後面(ふくらはぎ)もストレッチできます。

大腿後面の筋の緊張は腰痛を起こす原因になり得ます。臀部の筋緊張にもつながり、歩幅の減少や歩行時の体幹バランスの崩れの要因になることも多いのでこのストレッチ体操を実施しています。

前につんのめって転倒しないように注意が必要ですが、効果的な体操です。

ふくらはぎのストレッチ

ふくらはぎの筋緊張は足関節の可動域の減少にもつながるのでふくらはぎのストレッチも行うようにしています。

膝を伸ばした状態でつま先を挙げるとふくらはぎの表面側の筋肉である腓腹筋をストレッチできます。

膝を曲げた状態でつま先を挙げると深層の筋肉であるヒラメ筋が伸張されます。

ヒラメ筋の方が名前を聞くことが多いですかね。

歩行やつま先立ち、上体が前に倒れないようにするなどの役割があります。

膝を伸ばした状態と曲げた状態の2種類でつま先上げを行っても良いですね。

「ふくらはぎがよくつる」という方はあまり強く行わないように声掛けして軽めに行ってもらっています。

個別機能訓練教本も一冊あれば便利です♪

まとめ

今回はゴムチューブやボールは使わずに行う下肢の体操、運動をご紹介しました。

私は大腿部・足関節を中心に行っています。

足関節の動きを取り入れていれば下腿部(すねやふくらはぎ)のトレーニングも兼ねることができます。

筋力トレーニングとストレッチを織り交ぜて筋力・柔軟性の維持・向上を目指して日々取り組んでいます。

座ったままでもいろいろな体操、運動ができますのでまた順を追ってご紹介していければと思います。